Uno de los debates más interesantes de la historiografía española se refiere al papel de los empresarios en el desarrollo económico del país. Autores comoTortella han defendido que el atraso secular de España tiene que ver con la existencia de un contexto político y cultural nada proclive a la innovación y al dinamismo empresarial, como ha recordado el profesor Jesús María Valdaliso. Este factor explicaría el importante papel desempeñado por la inversión extranjera. Se esgrime, igualmente, la fuerte propensión de los empresarios nacionales a protegerse bajo el paraguas del Estado, como el célebre arancel Cambó.

Otros autores, sin embargo, han matizado este juicio, y ponen el acento en factores como la distribución de la renta y de la riqueza, las características del territorio y del medio natural o la existencia de un Estado débil incapaz de organizar la estructura institucional y política del país. Hay, incluso, quien lo achaca a factores religiosos -la ética protestante frente al inmovilismo de la moral católica-. Pero en lo que no hay ninguna duda es en relacionar el histórico atraso de España -afortunadamente ya superado- con la existencia de una aristocracia económica emparentada con los poderes públicoshasta límites difíciles de imaginar. Lo que ocurrió en la economía española durante el primer tercio del siglo XX es una buena muestra de ello.

Los dos últimos actos públicos a los que ha acudido el presidente Zapatero recuperan algo de aquel proceso histórico.

El primero está relacionado con el lanzamiento del coche eléctrico a través de abundantes subvenciones pergeñadas por Miguel Sebastián.

El segundo, la presentación en sociedadde un renovado Plan de Infraestructuras -en este caso el maestro de ceremonias es Blanco- con el que el Gobierno quiere salvar las restricciones presupuestarias que obliga el compromiso de cerrar 2013 con un déficit equivalente al 3% del PIB.

¿Un acto de racionalidad económica?

Lo determinante de este segundo acto es que la economía española vuelve a echarse en brazos del ladrillo para impulsar el crecimiento económico, lo cual es un auténtico disparate.

Estamos hablando de 17.000 millones de euros que el Estado pondrá en manos de las empresas del sector en los próximos dos años. Desde diversos medios se ha celebrado la iniciativa como si se tratara de un acto de racionalidad económica, pero da la sensación de que una vez más la economía española vuelve a marearse al calor de cifras estratosféricas, pero sin una análisis serio sobre la realidad de las cosas.

Como cuestión de principios, parece evidente que la inversión en capital físico (ferrocarril, aeropuertos o carreteras) es una bendición para cualquier país. Y en este sentido el mejor ejemplo es España; que gracias, precisamente, al enorme esfuerzo inversor realizado en las dos últimas décadas no sólo salió del subdesarrollo, sino que se ha consolidado como una de las naciones más modernas del mundo en términos de infraestructuras.

Como cuestión de principios, parece evidente que la inversión en capital físico (ferrocarril, aeropuertos o carreteras) es una bendición para cualquier país. Y en este sentido el mejor ejemplo es España; que gracias, precisamente, al enorme esfuerzo inversor realizado en las dos últimas décadas no sólo salió del subdesarrollo, sino que se ha consolidado como una de las naciones más modernas del mundo en términos de infraestructuras.

Invertir en obra pública, por lo tanto, es una buena decisión, y para llegar a esta conclusión sólo hay que tener en cuenta un informe de Seopan, la patronal de la construcción, en el que se ha estimado que por cada punto de PIB que se invierte en infraestructuras el retorno en términos fiscales es de 0,57 puntos de producto interior bruto, bien como pago directo por IVA (0,16 puntos), por otros impuestos indirectos y directos o bien por aumento de recaudación de cotizaciones sociales relacionadas con el aumento del empleo (0,11%). Invertir en infraestructuras es, por lo tanto, un buen negocio.

Dicho esto, sin embargo, surge la duda. ¿Cuál es el nivel óptimo de inversión pública? La respuesta no es fácil, pero no estará de más recordar algunas cifras que ayudarán a entender si ese dinero se gasta bien o mal. Y lo que dicen los datos oficiales es que sobre una media de 100 en la unión monetaria (los países más competitivos de la UE) España invierte en formación bruta de capital fijo nada menos que un 145,1%. Se dirá que buena parte de ese dinero se destina a viviendas, pero las estadísticas no dicen precisamente eso. Eliminando el componente residencial, la inversión pública en infraestructuras alcanza el 150,2% de la media de la zona euro. No se trata de un fenómeno nuevo. Desde el año 1980 España invierte en obra pública por encima de la media, lo que sin duda tiene mucho que ver con el bajo punto de partida.

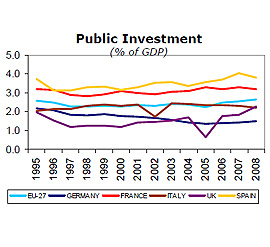

España, por lo tanto, no ha escatimado en obra pública, y eso explica que hasta el propio José Manual Campa sacara pecho recientemente ante los inversores internacionales, como refleja el gráfico. La inversión pública se ha situado desde 1995 entre un 3% y un 4% del PIB, es decir, muy por encima de los niveles registrados en los países más avanzados de la UE.

De forma un tanto recurrente -y con buen criterio- se suele vincular la inversión pública en infraestructuras con el ensanchamiento de la oferta económica, y por lo tanto con la productividad. Pero lo cierto es que esa relación no es tan mecánica como a menudo se cree. Como señala este estudio publicado por Información Comercial Española (ICE) la evolución de la productividad total de los factores (PTF) presenta “resultados escasamente satisfactorios”, y de acuerdo con datos de la OCDE, la PTF de España creció a un ritmo medio de 0,1% entre el año 2000 y 2006, frente a una tasa de 1,1% en Francia, 1,2% en Alemania o 1,2% en el Reino Unido. Y todo ello pese a que el gasto en infraestructuras fue muy superior en el caso español.

Ni la competitividad ni la productividad dependen del número de trenes de alta velocidad puestos en el mercado, como parece obsesionar al ministro de Fomento.

Muchas carreteras, poco productividad

Como sostienen los autores del estudio,

la incapacidad de España para incrementar sus niveles de productividad –tanto laboral como multifactorial– y asimilarlos a las principales economías europeas tiene que ver con un heterogéneo conjunto de factores, entre los que destacan la cualificación de los recursos humanos, el sistema educativo y la capacidad de innovación tecnológica de las empresas.

No depende, por lo tanto, casi exclusivamente de la inversión pública en infraestructuras, como parece creer el Gobierno y sus socios de la industria del ladrillo. ¿Se imaginan qué podría hacer el sistema educativo con 8.500 millones de euros adicionales, sólo la mitad de lo que el Zapatero pondrá a disposición del sector de la construcción?

Ni la competitividad ni la productividad dependen tampoco del número de trenes de alta velocidad puestos en el mercado, como parece obsesionar al ministro de Fomento

. Como señala este estudio, los proyectos de alta velocidad requieren un volumen elevado de demanda con valor económico suficiente que compense el alto coste que requiere la instalación. Y la conclusión que sacan los autores del estudio es que sólo “en circunstancias excepcionales”, es decir una combinación de costes de construcción bajos unida a altos beneficios para los usuarios, podría justificarse una línea de alta velocidad con un nivel de ocupación inferior a seis millones de pasajeros al año en el ejercicio de apertura. O de nueve millones si los costes de construcción y el ahorro de tiempo (por ausencia de otros medios de transporte) son los “habituales”. Ni que decir tiene que muchas de las líneas proyectadas no alcanzarán esos niveles ni en el mejor de los supuestos.

¿Qué quiere decir esto? Pues ni más ni menos que el Gobierno ha errado en la orientación estratégica de su política económica. Probablemente por un fallo de diagnóstico derivado de una inercia del pasado (los tiempos en que las infraestructuras dejaban mucho que desear).

Pero también por su debilidad ante lobbys poderosos que han convertido a los Presupuestos Generales del Estado en una máquina de entregar dinero a su servicio.